|

Nel corso del VI sec. a.C. avvengono dei profondi cambiamenti di ordine politico e commerciale nell'Italia centrale dovuti essenzialmente al crescente interesse che alcune città dell'Etruria centro-settentrionale ebbero verso le regioni adriatiche, come dimostrano il potenziamento di centri già esistenti (es. Felsina) e la fondazione di nuovi (Spina e Adria). "G. Colonna ha di recente individuato l'atto di nascita della tassalocrazia etrusca sull'Adriatico nella spedizione che gli Etruschi insediati nella pianura padana intrapresero contro la greca Cuma nel 524 a.C. in seguito all'alleanza di numerose genti italiche (per lo più Umbri e Dauni)" (1). Questa impresa, oltre a segnare la sconfitta dei Liburni che fino ad allora avevano controllato i traffici commerciali in Adriatico, determina la completa apertura delle rotte adriatiche ai Greci (2). La data tramandata dalla tradizione trova conferma nella documentazione archeologica; le prime importazioni di ceramica greca, e di conseguenza il crollo della diffusione della ceramica dauna, si collocano proprio nel corso della prima metà del VI sec. a.C. Nel quadro degli scambi commerciali che avvenivano in Adriatico, gli scali piceni rivestirono sicuramente un ruolo non secondario come dimostrerebbe anche la presenza di vasellame bronzeo laconico nella regione italica e in alcune località dell'Europa centro-orientale (3).

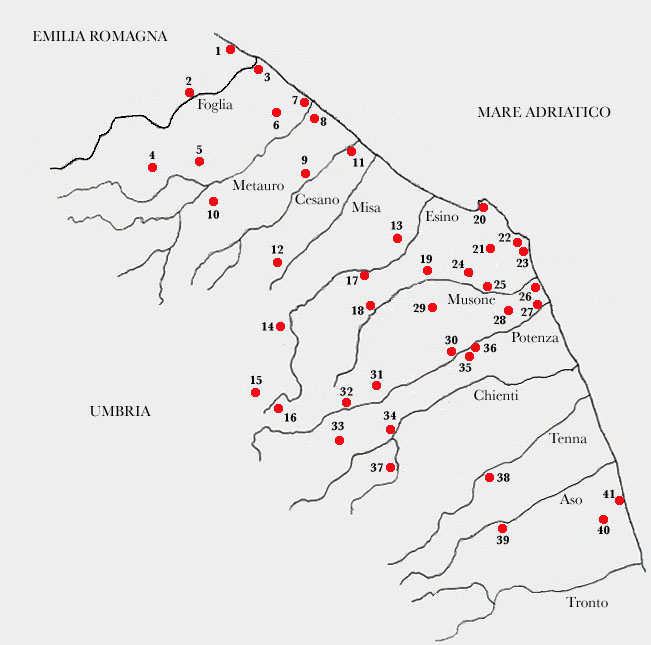

Se l'età orientalizzante era caratterizzata da isolate concentrazioni di cospicue ricchezze, prerogativa della ristretta cerchia dei "principi-guerrieri", l'epoca compresa fra la metà del VI e la metà del IV sec. a.C. è "contraddistinta da espressioni di maggiore livellamento nella distribuzione di tali risorse, che raggiungono gruppi sempre più estesi" (4). La prosperità economica raggiunta in quest'epoca dalle comunità picene è evidenziata dai numerosi e pregevoli oggetti d'importazione deposti nei corredi funerari e dalla presenza di oggetti dell'artigianato piceno in contesti dell'Italia centrale, meridionale e nella Penisola Balcanica (5). La società picena di età arcaica era strutturata secondo un sistema oligarchico in cui anche la donna, come presso gli Etruschi e altre comunità dell'Italia meridionale, svolgeva una funzione sociale di grande importanza, come garante della continuità gentilizia e strumento principale di alleanze e rapporti tra gruppi aristocratici in virtù dello scambio matrimoniale (6). L'alto rango di alcuni personaggi è dimostrato dalla presenza, nei corredi funerari di fine VII e di VI sec. a.C., di prestigiosi simboli come il carro, mentre gli ornamenti personali raggiungono livelli di notevole consistenza sia quantitativamente che qualitativamente. Accanto a questi oggetti "compaiono anche utensili e apparati che qualificano la titolare della deposizione come persona preposta a sovrintendere a tutte le attività organizzative della casa con riguardo particolare alle principali attività domestiche connesse alla filatura e tessitura della lana» (7). Le maggiori e più frequenti testimonianze archeologiche relative a questa fase si concentrano prevalentemente nella zona posta a sud del fiume Esino. La tradizione letteraria antica attribuisce all'ethnos umbro l'intero territorio esteso da Ancona a Rimini, delimitato a sud dal fiume Esino e a nord dal Marecchia. A partire infatti dal VI sec. a.C. le Marche settentrionali e la Romagna furono oggetto di un processo di espansione da parte di genti umbre, la cui diffusione al di là dell'Appennino, pressoché coeva a quella etrusca a nord del Po, venne favorita dalla crisi dei distretti piceni di Novilara e di quello compreso tra i fiumi Cesano e Foglia (8). Nella suddivisione proposta da Delia Lollini il periodo considerato corrisponde alle fasi Piceno IV A, IV B, V (VI sec. a.C. - fine V sec. a.C.) caratterizzate da un rito funebre con deposizione dell'inumato in posizione prevalentemente distesa.

Piceno IV A I corredi funebri, in particolare quelli femminili, sono caratterizzati dall'abbondante presenza di fibule e oggetti ornamentali, alcuni di diffusione più o meno vasta ed altri limitati ai soli territori piceni. La presenza di alcuni tipi di fibule nei territori piceni e nei territori della ex-Jugoslavia testimoniano gli stretti rapporti commerciali e culturali fra le due sponde dell'Adriatico (9). Tra le fibule di bronzo i tipi maggiormente rappresentati nel Piceno IV A sono (10): - la fibula con arco a tre bottoni fiancheggiato da risega e con staffa desinente per lo più in appendice profilata terminata da bottone ("tipo Grottazzolina"); - fibula con arco a due bottoni laterali profilati e staffa con bottone terminale anch'esso profilato; - fibula con arco decorato da tre uccelletti stilizzati e staffa con appendice a protome ornitomorfa; - fibula con arco a tutto sesto di verga a sezione ovale o lenticolare e staffa pometto terminale rialzato ("tipo pre-Certosa"); - fibula con arco ingrossato e con estremità della staffa incurvata verso l'alto con bottone terminale ("tipo Toffoli"); - fibula con arco ingrossato anche decorato da scanalature longitudinali a spicchi di melone e con staffa desinente in protome ornitomorfa rivolta verso l'arco; - fibula con arco piatto ovalare con costolatura mediana longitudinale per lo più seghettata e staffa con appendice rialzata tricuspidata ("tipo San Ginesio"); - fibula con arco serpeggiante a doppia o triplice ondulazione (a Belmonte sormontate da testina equine); - fibula con arco a grande navicella decorato da solcature formanti motivi angolari e con lunga staffa con bottone terminale anche profilato; - fibula con arco decorato da due testine zoomorfe contrapposte; - fibula con arco rivestito con due elementi di osso trapezoidali con al centro grano di ambra o di altra materia organica e con l'estremità della staffa infilata in un puntale d'osso a bariletto; - fibula con arco con nucleo di ambra, talora di grandi dimensioni.

Diffuse sono anche le fibule di ferro la cui tipologia è però molto più ristretta e ripetente in genere quella degli esemplari di bronzo (ad esempio, fibula con arco ingrossato e staffa rialzata con pometto terminale o con arco serpeggiante a doppia o a triplice ondulazione) e talvolta con qualche variante (fibula con arco trapezoidale con nucleo di ambra al centro e lunga staffa decorata da volute a collo d'oca desinenti in globetti).

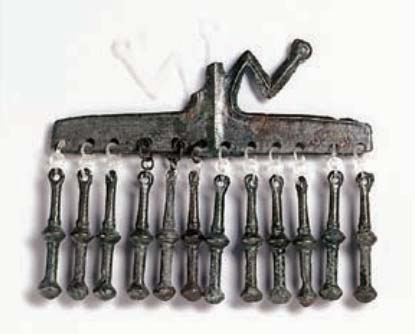

Anche gli oggetti di ornamento, per lo più di bronzo, presentano una grande varietà di forme. Tra i più tipici si ricordano (11): - braccialetti enei a capi sovrapposti sia a verga massiccia a sezione sfaccettata che a nastro cordonato e rastremato alle estremità; - anelli digitali a fascetta a capi aperti o spiraliformi in tondino di bronzo con le estremità a riccetto; - collari enei a verga ritorta (torques) con le estremità ripiegate ad uncino o a verga massiccia con i capi desinenti per lo più in pigne, ed eccezionalmente a Belmonte in testina umana o in sirene e cavalli marini; - pettorali a piastra asciforme (anche di ferro ornata da borchie di bronzo) o in forma di figura umana schematica con file lunghissime di catenelle o di bastoncelli sagomati terminanti con pendenti di varia forma, a volte anche di ferro; - pettorali a targhetta rettangolare enea con i pendenti a bulla bivalve, a conchiglietta ciprea, a freccia, ecc.; - pendagli costituiti: da gruppi di asticciuole a tortiglione con infilate nel gancio conchiglie cipree naturali o piccole oinochoai di bronzo; da verga cilindrica verticale di ferro con anello di sospensione in alto e sbarretta orizzontale in basso da cui pendono cilindretti cavi di bronzo decorati con motivi geometrici incisi; da collari enei con verga ornata da noduli intramezzati da bulle e con le estremità, desinenti in piccole pigne, chiuse da un anello appeso a fibula; da zanne di cinghiale con rivestimento di filo di bronzo; da serie di globetti intramezzati da anellini terminata in fondo da anello dentato ecc.

Si hanno, inoltre, pendenti a doppio avancorpo di toro e, meno spesso, di ariete, a forma di cavalluccio, di figurina umana ecc., senza contare gli oggetti di uso non chiaro come gli anelloni enei a quattro o a sei nodi o gli anelli concentrici uniti da una barra a croce fusi a giorno.

Particolarmente usata a scopo ornamentale è anche

l'ambra, con la quale, oltre ai nuclei di fibule, si realizzano pendenti a disco per orecchini

e yaghi di collana di varie forme, ma soprattutto a bulla. Piuttosto rari

sono invece gli avori incisi e scolpiti, di stile ancora orientalizzante

e quasi tutti di importazione.

Nel vasellame bronzeo oltre ai tipi diffusi nella fase precedente (cista a cordoni del gruppo Ancona, bacinella con orlo perlato, oinochoe di tipo rodio) ne compaiono diversi altri nuovi sia di produzione locale sia di importazione che attestano la continuità dei rapporti commerciali e culturali con l'Etruria e l'agro falisco.

Anche tra il vasellame fittile si notano forme già in uso nella fase precedente (ad esempio, kothon; kantharos; coppa quadriansata su alto piede a tromba; anforetta con alto collo decorato da solcature orizzontali e con due anse verticali impostate sulle spalle) e forme nuove. Fra quest'ultime sono attestate (12): - la ciotola con ansa a corna ramificate o sormontata da appendice semilunata talora con le estremità a cartoccio; - il bicchiere monoansato con breve labbro svasato; - il poculum con quattro prese a sporgenza; - il vasetto con beccuccio ed ansa a ponticello impostata sull'orlo; - il piatto con largo orlo ispessito esternamente; - l'oinochoe con collo decoralo da solcature orizzontali; - l'anforetta con breve collo distinto e con due alle anse verticali impostate sulle spalle; - il biconico con alto collo svasato ed anse "tipo Ancona", presente in due varianti di cui una più panciuta e l'altra, tipica di Numana, più slanciata; - il coperchio troncoconico con prese di varia forma, a nastro, a scodelletta.

Piceno IV B Gli elementi caratterizzanti questa fase sono la fibula "tipo Certosa" e la ceramica attica a figure rosse e nere. Sono numerose le varianti della fibula in questione: con arco angolato simmetrico, ripiegato cioè più o meno sensibilmente verso il centro, o con arco ribassato asimmetrico verso la molla o verso lo staffa; con arco laminare e molla a balestra con corda interna; con arco laminare con netta strozzatura presso la molla e con decorazione, talvolta, a cerchielli incisi sull'arco e sulla staffa. Nelle tombe maschili l'arma più caratteristica è lo spadone di ferro a scimitarra (machaira) con lama ad un solo taglio slargantesi verso l'estremità e con impugnatura piatta rettangolare e fenestrata con i chiodini per il fissaggio del rivestimento. Tra il vasellame metallico, oltre alla bacinella con orlo perlato, compare il nuovo tipo di cista a cordoni con anse desinenti in testa d'anatra stilizzata e con attacchi a doppio occhiello (es. Numana e Tolentino). All'ambiente etrusco rimandano l'olpe nelle varianti a corpo stamnoide, biconico e ovoidale; l'oinochoe a becco obliquo; la bacinella con orlo ribattuto ed ispessito; il caldaio con bacino emisferico; il colum con manichetto a doppio filo di bronzo ondulato. Fra le forme tipiche del vasellame fittile, oltre al kothon e al kantharos, sono attestate il piatto con beccuccio versatoio; la coppa emisferica su piede cavo; il piattello con labbro rivolto infuori su piede più o meno alto; l'anforetta con beccuccio versatoio; la brocchetta a bocca rotonda (13).

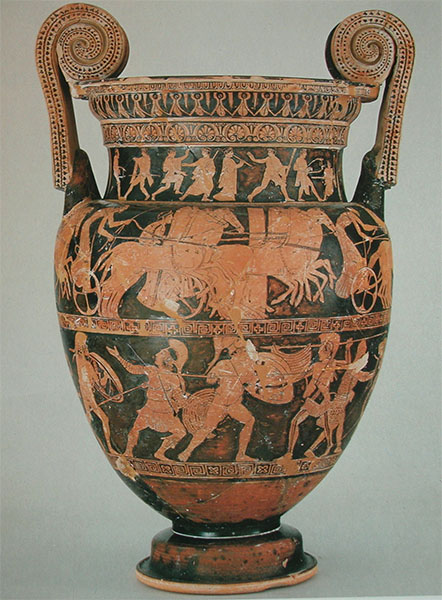

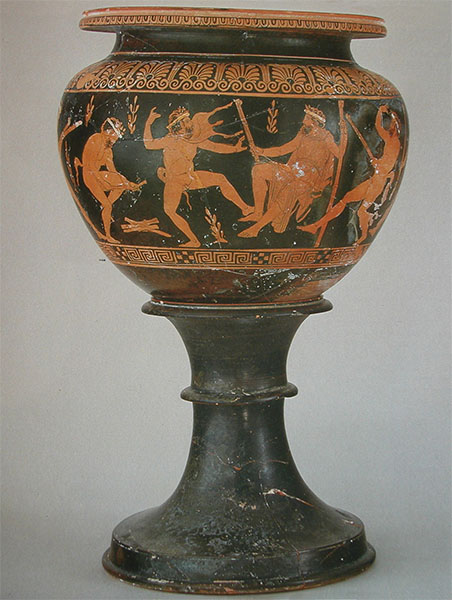

Le necropoli di Numana Nel VI-V sec. a.C. l'intensità dei traffici marittimi e commerciali nell'Adriatico segnò l'avvio della fioritura degli scali costieri, e in particolare di quello di Numana. Le testimonianze archeologiche rivelano una lunga frequentazione del sito a partire almeno dall'età del Bronzo per poi proseguire nei secoli IX,VIII e VII a.C. anche se la maggior parte delle tombe di Numana risalgono in larga misura al VI-V sec. a.C. Le necropoli sono localizzate in almeno quattro punti distinti intorno all'abitato piceno, nelle aree Quagliotti-Davanzali, I Pini, contrada Molinella (Sirolo), Montalbano-Cimitero Comunale. Le tombe sono generalmente a fossa terragna; alcune sepolture, racchiuse entro circoli delimitati da fossati anulari con sezione a V, si segnalano come sepolture di gruppi familiari di ceto gentilizio, come testimoniano i ricchi corredi. Le aree circolari hanno delle dimensioni che variano dai 10 ai 20 metri di diametro mentre i fossati, larghi in media 1 metro, raggiungono una profondità massima di 2 metri rispetto all'attuale piano di campagna. Uno stesso circolo può racchiudere sino a nove fosse come è il caso del Circolo delle Fibule con sepolture che si datano agli inizi del VI sec. a.C. Intorno alla tomba centrale, un guerriero sepolto con le proprie armi ed il carro, sono disposte otto fosse tra le quali le sepolture femminili n. 7 e n. 2 che hanno restituito rispettivamente 500 e 350 fibule (14). Nell'area del Cimitero Comunale sono stati rinvenuti sette fossati anulari, sei dei quali circoscrivono altrettanti gruppi di tombe a semplice fossa terragna, datati dalla metà del VI alla metà del V sec. a.C. Fra le sepolture di quest'area viene qui presa in considerazione la tomba femminile n. 54 (15). La fossa, a pianta rettangolare e con l'asse maggiore orientato nord est - sud ovest, misurava 3,05 x 1,07 metri e sul fondo il piano di deposizione si approfondiva gradatamente verso sud ovest, così che il gradino risparmiato che lo delimitava su tutti e quattro i lati era più alto in questa direzione e meno nell'altra. Per evitare che la terra di riempimento cadesse direttamente sul corredo e sulla salma, a questo gradino di fondo era stata probabilmente appoggiata una qualche copertura. Lo scheletro era deposto in posizione supina, coricato sul fianco destro, con le gambe molto piegate, il braccio destro allungato e l'avambraccio sinistro piegato trasversalmente sopra la vita. Il corredo fittile (del quale si ricorda un kothon globulare, l'olletta cilindro-ovoide, l'oinochoe, un bacino a labbro perlato, una scodella a tesa, una tazzina biansata, una tazza carenata ad ansa sopraelevata e un vaso biconico) era stato deposto in un modo ben differenziato, che rispecchia la distinzione funzionale degli oggetti stessi, e comune ad altre sepolture di Numana: i vasi più bassi erano deposti a nord-est, dietro la testa della defunta, mentre gli altri, tra cui il biconico, oltre i piedi. "Particolare rilievo nel costume di questa donna hanno le fibule ad arco rivestito: sia l'unica di grandi dimensioni e a nucleo di ambra, apparentemente infilata al collo, sia le altre, numerosissime, ornate di elementi ricavati da denti di cinghiale. La medesima associazione ricorre, con collocazione molto simile attorno alla testa e soprattutto dietro la testa, nonché con le fibule del secondo tipo sistematicamente orientate nel medesimo modo (con la molla verso la testa) e allineate su più file convergenti (dalla parte opposta alla testa), nella sepoltura A della tomba 8 Campodonico e in alcune altre tombe inedite degli scavi recenti sul Colle di Montalbano. Non si sfugge all'impressione che si tratti di una preziosa ed elaborata acconciatura tipica di Numana, anziché direttamente alle trecce dei capelli applicata su un velo o su altro accessorio del vestiario» (16). Tra gli oggetti del corredo meritano particolare attenzione una serie di anellini di colore bianco, nero e giallo che a giudicare dalla loro giacitura erano fittamente cuciti su una sorta di grembiule. Esso "fissato in corrispondenza delle clavicole apparentemente tramite le due uniche fibule di ferro del costume, copriva soltanto il ventre e le gambe sin verso le ginocchia, mentre le perle piriformi bicolori e altri ornamenti di pasta vitrea decoravano forse la fascia più bassa della veste e un più barbarico pendaglio a zanne di cinghiale rivestite era altrettanto probabilmente applicato alla manica sinistra» (17). Completano il corredo alcune fusaiole, rocchetti e un disco di bronzo laminato decorato a sbalzo con borchie. Nell'area de "I Pini" di Numana-Sirolo è stata individuata la più monumentale e ricca tomba dell'intera area picena, generalmente conosciuta con il nome di "tomba della Regina di Sirolo" e datata alla fine del VI sec. a.C. (18). La quantità e la varietà dei materiali rinvenuti nella sepoltura costituiscono dei significativi indicatori dell'ideologia aristocratica che si ritrova anche presso i principes etruschi e italici. "Da diversi indizi esemplificati soprattutto dalla centralità della deposizione femminile, al centro del circolo, che costituisce un'eccezione rispetto alla norma che vuole questa collocazione riservata soltanto al capo famiglia, e dalla presenza dei due carri sembra di poter affermare che la titolare della sepoltura esercitava una forma di controllo anche sulle attività svolte all'interno della comunità numanate. Il controllo dello sfruttamento delle risorse, con particolare riferimento alle attività economiche incentrate sull'approdo di Numana, può essere indiziato dalla eterogeneità e varietà dei materiali sottratti alla circolazione e provenienti da diversi ambiti culturali» (19). L'area funeraria risulta essere di oltre 40 metri di diametro ed è delimitata da un fossato anulare a sezione a V largo 4 metri e profondo 1,80 metri. All'interno di questo circolo, oltre ad una sepoltura di bambino del V sec. a.C. con modesto corredo e a tracce di altre probabili sepolture andate distrutte in passato, sono state individuate tre distinte fosse relative ad un'unica deposizione. La tomba a pseudocamera, posta quasi al centro del circolo, misura m 4x3 ed è profonda m 2; senza porta d'ingresso, venne chiusa con una copertura in legno poggiata su riseghe e sostenuta da pali di cui sono stati trovati i buchi nel fondo della fossa. Ad est della fossa centrale, a circa 1 metro di distanza, vi è la seconda tomba a pseudocamera di m 5,10x2,20 e profonda m 2, in cui sotto due carri (una biga ed un calesse) è stata sistemata la deposizione con ricchi ornamenti. Più ad ovest, a circa 3 metri di distanza, si trova la terza fossa, più semplice delle precedenti e contenente i resti di due mule. La tipologia di questa sepoltura deriva da modelli di origine anatolica ed è attestata, in età orientalizzante, in area laziale. Anche la tipica distinzione delle suppellettili propri dell'oikos dagli oggetti di ornamento personale e dagli utensili da lavoro è improntata su modelli di età precedenti ed è attestata, a Roma, nelle necropoli di VIII-VII sec. a.C., anche se in deposizioni in singola fossa posta all'interno di tombe a circolo. Nella fossa centrale sono stati rinvenuti circa 200 oggetti in pessimo stato di conservazione; la maggior parte erano schiacciati e danneggiati dal crollo della copertura lignea e dalla pressione del terreno del probabile tumulo di terra. Oltre agli oggetti relativi alla suppellettile da cucina (dolia di impasto, alari, spiedi e coltelli di ferro) erano presenti numerosi vasi e utensili, in ceramica e in metallo. Oltre a ceramiche attiche a figure nere (due crateri a colonnette, cinque floral band-cups, due olpai, cinque kylikes, di cui due ad occhioni, una avvicinabile al Pittore di Lysippides e l'altra attribuibile al Pittore di Pittsburgh, e due altre a fondo bianco) e a vernice nera (due mastoi, una kylix, cinque ciotole e due coppe) erano presenti bronzi etruschi (infundibulum, olpai, bacili, tripode, oinochoai rodie) e di produzione locale (dieci ciste a cordoni, bacini, hydria). Del corredo facevano parte anche delle ceramiche e degli impasti piceni; fra essi, alcuni vasi di tradizione tardo-orientalizzante con decorazioni plastiche e vasi decorati con lamelle di stagno che trovano confronti in ambiente golasecchiano. Completano il corredo un amphoriskos e una lekythos di produzione greco-orientale, quattro lekythoi attiche a figure nere del gruppo dell' "Oplita che lascia la casa", un reggivasi di ferro e i resti di decorazione in osso, avorio e ambra di una kline (20). Nella fossa est, l'associazione funeraria era formata da oggetti di ornamento personale e utensili di lavoro (43 rocchetti fittili, fuso e fuseruola), da contenitori di profumi (lekythoi attiche a figure nere del gruppo dell' "Oplita che lascia la casa"), da alcuni vasi di impasto e da due vasi di uso prevalentemente cultuale: un kothon d'impasto e una phiale chrysómphalos d'argento con laminetta d'oro decorata a sbalzo e di produzione greco-orientale. Al di sotto dei due carri, sistemati uno di fronte all'altro, la defunta era ricoperta e circondata da numerosi oggetti di ornamento; tra gli altri, fibule di bronzo di forme e dimensioni diverse (alcuni del tipo a sanguisuga, con arco rivestito da tre elementi d'osso con quattro occhietti di ambra); due probabili affibbiagli; alcuni argenti; pettorali; pendagli metallici; numerosi vaghi e pendenti di ambre e paste vitree relativi alla decorazione dell'abito; due paia di sandali realizzati con legno, ferro e bronzo e decorati con osso e ambra; una cintura a lamina di bronzo decorata a sbalzo da file di cervi stilizzati e da lastrine di avorio con gorgoneion tra figure di kouroi.

Piceno V Il secondo quarto del V sec. a.C., che segna la generale diffusione della ceramica attica a figure rosse di stile classico, coincide con l'inizio della fase del Piceno V. Come per la fase precedente, il sito che offre la maggiore documentazione archeologica, con ricchi corredi funerari dotati di un gran numero di vasi attici a vernice nera e a vernice rossa, è ancora una volta Numana.

Tra i vari corredi si ricorda il servizio potorio della tomba Giulietti-Marinelli, risalente a circa il 460 a.C., composto da un cratere a volute a figure rosse del Pittore di Bologna 228, un'oinochoe a figure rosse del Pittore di Altamura, una kalpis a figure rosse del Pittore di Danae, una pisside a fondo bianco del Pittore dello Splanchnoptes (21).

Dalla tomba 64 dell'area Quagliotti provengono una lekanis a figure rosse di fabbrica tarantina, alcuni vasi apuli del cosiddetto Xenon Group, un candelabro bronzeo etrusco e una serie di vasi a figure rosse di produzione attica e lucana; appartenenti a quest'ultima produzione sono il cratere a colonnette e lo skyphos attribuiti al Pittore di Creusa. La ceramica a figure rosse di produzione lucana è attestata anche in altre sepolture e contesti (ad esempio, i crateri a campana rinvenuti nella tomba Quagliotti 185 e nella tomba 1 di Frustellano di Pitino di San Severino Marche), tanto da far ipotizzare a Landolfi "l'esistenza di un vero e proprio flusso commerciale emanante da Metaponto, sede delle officine lucane, verso il Piceno" (22). Oltre alla ceramica attica, tra il vasellame fittile maggiormente rappresentato, troviamo il kantharos, quasi sempre di proporzioni miniaturistiche, il piatto con beccuccio versatoio, la coppetta su piede e il poculum. In campo metallurgico, le armi e gli strumenti attestati nel Piceno V rimandano a modelli già noti in precedenza. Tra le fibule, generalmente di bronzo, è molto diffuso il "tipo Certosa", attestata frequentemente nella variante di piccole dimensioni e con arco simmetrico a sezione quadrangolare presso la molla (23).

Revisione articolo 23 luglio 2021 (1) A. Naso, I Piceni. Storia e archeologia delle Marche in epoca preromana, Longanesi, Milano 2000, pp. 180-181 (2) Nonostante la presenza dei mercanti egei in Occidente fosse già attestata in precedenza, la distribuzione della ceramica corinzia permette di far risalire almeno al secondo quarto del VI sec. a.C. l'inizio della rinnovata frequentazione da parte dei Greci degli scali adriatici, A. Naso, I Piceni., cit., p. 181 (3) "Le idrie rinvenute a Treia nelle Marche, a Grächwil vicino Berna e ad Ártánd (Ungheria), al confine con la Romania, potrebbero infatti essere attribuite a un itinerario commerciale che, avviato nel Peloponneso attorno al 550 a.C., le avrebbe fatte giungere in un porto piceno (Numana ?), da dove sarebbero state smistate rispettivamente nell'entroterra a Treia, oltre le Alpi a Grächwil e lungo la valle del Danubio sino ad Ártánd attraverso il caput Adriae e la via dell'ambra", A. Naso, I Piceni., cit., p. 182 (4) M. Landolfi, I Piceni, in AA.VV., Italia. Omnia terrarum alumna, Libri Scheiwiller, Milano 1988, p. 330 (5) Come dimostrano, ad esempio, i pendagli antropomorfo stilizzato e a tre elementi da Palestrina, il pendaglio a doppia protome taurina da Cerveteri, le fibule "tipo San Ginesio" dall'Etruria, dalla Campania (Montecorvino Rovella, Oliveto Citra, Castellamare, Arenosola, Sala Consilina), dalla Lucania (Roccanova) e dalla Calabria (Francavilla Marittima) e i torques e i pendagli bronzei trovati in Ungheria, M. Landolfi, I Piceni, cit., p. 332 (6) M. Landolfi, La tomba della Regina nella necropoli picena "I Pini" di Sirolo-Numana, in AA.VV., Eroi e Regine. Piceni Popolo d’Europa, Catalogo della mostra (Roma, 12/4 - 1/7 2001), De Luca, Roma 2001, p. 350 (7) M. Landolfi, La tomba della Regina nella necropoli picena "I Pini" di Sirolo-Numana, in AA.VV., Eroi e Regine, cit., p. 350 (8) A. Naso, I Piceni., cit., p. 215 (9)

La fibula "tipo Toffoli" è presente a Numana, Fermo e

Nin; quella con arco "tipo Grottazzolina", ma con staffa

con due appendici discoidali, a Rapagnano, Belmonte e Brezje;

quella con arco Belmonte e Brezje; quella con arco con tre castoni e staffa con una sola appendice discoidale (tipo

Brezje) a Numana, Cupramarittima, Prozor e Ripac, oltre naturalmente che a

Brezje; quella con (10) D. Lollini, La civiltà picena, cit., p. 140 (11) D. Lollini, La civiltà picena, cit., p. 143 (12) D. Lollini, La civiltà picena, cit., pp. 149-150 (13) D. Lollini, La civiltà picena, cit., pp. 150-154 (14) A. Naso, I Piceni., cit., p. 186 (15) G. Baldelli, La tomba 54 cimitero della necropoli di Numana, in Piceni. Popolo d’Europa, Catalogo della mostra (Francoforte - Ascoli Piceno - Chieti, 1999-2000), De Luca, Roma 1999, pp. 83-85 (16) G. Baldelli, La tomba 54 cimitero della necropoli di Numana, in Piceni, cit. p. 84 (17) G. Baldelli, La tomba 54 cimitero della necropoli di Numana, in Piceni, cit. p. 85 (18) M. Landolfi, La tomba della Regina nella necropoli picena "I Pini" di Sirolo-Numana, in AA.VV., Eroi e Regine, cit., pp. 350-365 (19) M. Landolfi, La tomba della Regina nella necropoli picena "I Pini" di Sirolo-Numana, in AA.VV., Eroi e Regine, cit., p. 354 (20) Questo ritrovamento, che trova confronti con esemplari della necropoli del Ceramico di Atene e della tomba del tumulo hallstattiano detto di Grafenbühl presso Asperg, potrebbe attestare il fondamentale ruolo svolto dalle regione adriatiche nei collegamenti fra il Mediterraneo e i paesi transalpini, M. Landolfi, La tomba della Regina nella necropoli picena "I Pini" di Sirolo-Numana, in AA.VV., Eroi e Regine, cit., p. 351 (21) A. Naso, I Piceni., cit., p. 210 (22) A. Naso, I Piceni., cit., p. 211 (23) D. Lollini, La civiltà picena, cit., p. 156

|