|

- Paleolitico

superiore -

Uluzziano

Il

più antico complesso italiano riferibile al Paleolitico

superiore è l'Uluzziano, così denominato dal giacimento della

Grotta del Cavallo di Baia di Uluzzo nel Salento. L'Uluzziano si

sviluppa durante l'intervallo di tempo compreso fra la fine del

Würm II-III e l'inizio dell'interstadio di Arcy. Nonostante

presenti delle affinità con il Castelperroniano (simili punte a

dorso curvo) è probabile che esso rappresenti una formazione

locale di derivazione musteriana. Mentre nei depositi della

Grotta del Cavallo è ben evidente la differenziazione tra il

Musteriano finale e l'Uluzziano, alcune industrie del Musteriano

denticolato della Toscana (rinvenimenti di superficie a Galceti,

Impruneta, S. Lucia II) presentano degli elementi

proto-uluzziani.

L'industria

litica è caratterizzata da una netta prevalenza dei

grattatoi sui bulini, da una presenza non abbondante di

strumenti a dorso e da una forte incidenza di elementi di

tradizione musteriana. Tra gli strumenti figurano le tipiche

semilune a dorso spesso, ottenute di solito con ritocco bipolare,

le microchâtelperrons (piccole punte a dorso ricurvo), i

becchi-troncatura, le troncature spesse su scheggia, i pezzi

scagliati e i raschiatoi con ritocco semierto a piccoli stacchi

lamellari paralleli ("ritocco di San Romano").

L'industria ossea comprende zagaglie cilindro-coniche di varia

tipologia e punteruoli. Nei

depositi della Grotta del Cavallo sono state distinte tre

differenti fasi: -

Uluzziano arcaico (strato E III): caratterizzato da una

forte incidenza del substrato con predominanza di raschiatoi;

abbondanti anche i pezzi scagliati e i grattatoi (di solito

frontali corti); scarse sono le punte a dorso

ricurvo e le semilune. -

Uluzziano medio o evoluto (strati E II-I): caratterizzato da

una diminuzione della frequenza del substrato e dei grattatoi

mentre aumentano i pezzi scagliati e gli strumenti a dorso (in

particolare semilune e microchâtelperrons). -

Uluzziano recente (strato D): torna ad aumentare il

substrato con prevalenza di denticolati mentre diminuiscono i

pezzi scagliati e gli strumenti a dorso; tipici sono i grattatoi

carenati e a muso e lame-raschiatoi di tipo aurignacoide.

Compaiono anche particolari oggetti di ornamento come le

conchiglie forate. In

Puglia l'Uluzziano è conosciuto anche nella Grotta di Uluzzo

(in una fase recente), nella Grotta Cosma, nella Grotta

Bernardini e nella Grotta delle Veneri; nel Gargano alla Foresta

Umbra, nel Barese a Falce del Viaggio e nel Brindisino a Torre

Testa. In Campania è stato

riconosciuto in un livello della Grotta di Castelcivita

(Salerno) compreso tra un orizzonte musteriano e uno

protoaurignaziano; in provincia di Avellino è attestato a

Tornola. In Toscana è

documentato nella Grotta La Fabbrica (Grosseto, con una

situazione stratigrafica uguale a quella di Castelcivita), a

Indicatore (Arezzo), San Romano (Pisa), Salviano e a Maroccone (Livorno).

|

|

|

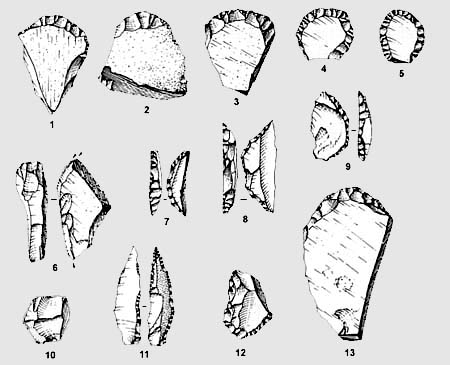

Grotta di

Uluzzo. 1-5: grattatoi, 6: bulino, 7-9: strumenti a

dorso, 10: pezzo scagliato, 11: punta, 12: scheggia

ritoccata, 13: raschiatoio (da

Broglio-Kozlowski 1986, p. 255) |

Proto-Aurignaziano Con

questo termine viene chiamato l'insieme delle industrie

aurignaziane che si sviluppa nella fase Hengelo-Arcy e che

precede cronologicamente l'Aurignaziano antico. Secondo Palma di

Cesnola si possono distinguere due facies: -

a lamelle Dufour: caratterizzata da lamelle a ritocco

marginale (10-40%), da una lieve predominanza dei bulini (ben

documentati i bulini carenati) sui grattatoi (di tipo a muso e

carenati) e da una notevole quantità di strumenti a ritocco

erto. Il Proto-Aurignaziano a lamelle Dufour deriva

probabilmente dall'Aurignaziano occidentale, in particolare dai

complessi più arcaici a lamelle Dufour della regione cantabrica

(strato 7 di Cueva Morin). E' documentata al Riparo Tagliente e

al Riparo di Fumane (Veneto), nello strato G del Riparo Mochi

(Imperia; con notevole abbondanza di lamelle a dorso marginale),

alla Vallombrosina (Firenze) e a Grotta La Fabbrica (Grosseto).

Nella Grotta di Castelcivita (Salerno) è attestato un livello a

lamelle Dufour (datato a 32930 ± 720 anni dal presente) al

quale è sovrapposto un altro livello protoaurignaziano (datato

a 31950 ± 650 anni dal presente) caratterizzato da piccole

punte a dorso marginale diretto bilaterale, simili alle punte di

Krems e a quelle di Font Yves, in associazione alle lamelle

Dufour. -

Non Dufour: caratterizzata dall'equilibrio della proporzione

bulini-grattatoi, da grattatoi carenati e dall'abbondanza di

raschiatoi, schegge ritoccate e denticolati; gli strumenti a

ritocco erto sono meno numerosi rispetto alla facies precedente,

con predominanza di troncature e becchi. In base alla presenza

di qualche strumento a dorso spesso, al substrato con

predominanza di denticolati e al ritocco tipo "San

Romano" è ipotizzabile una sua derivazione dall'Uluzziano.

E' conosciuta a Vadossi (Montalcino), a Punta Safò (Catanzaro)

e a Grotta di Serra Cicoria (Lecce). Aurignaziano

classico Questo

complesso è caratterizzato da una notevole quantità di

grattatoi (in particolare, carenati e a muso) e da lame

ritoccate. Nell'industria su osso è presente la punta a base

spaccata tipica dell'Aurignaziano I occidentale. E' conosciuto

in Liguria al Riparo Mochi (strato F), alla Grotta dei Fanciulli

(strato K) e alla Grotta del Caviglione; nel Lazio alla Grotta

del Fossellone e in Sicilia nel Riparo di Fontana

Nuova (Ragusa). L'industria della Grotta del Fossellone è

caratterizzata dall'uso di piccoli ciottoli di selce lavorati

con la tecnica bipolare; per questo motivo Blanc denominò

"Circeiano" le industrie aurignaziane di questa

grotta. Anche a Grotta Barbara, presso S. Felice Circeo, è

stata rinvenuta un' industria a piccoli ciottoli. E' probabile

che l'Aurignaziano classico derivi dall'Europa occidentale da

cui si sarebbe diffuso lungo il versante tirrenico. Parallelamente

alla facies classica si è sviluppata una tradizione locale di

origine protoaurignaziana documentata a Serino (Avellino, 31200

± 650 anni dal presente) e nella Grotta della Cala a Marina di

Camerota (Salerno, 29800 ± 870 anni dal presente).

|

|

|

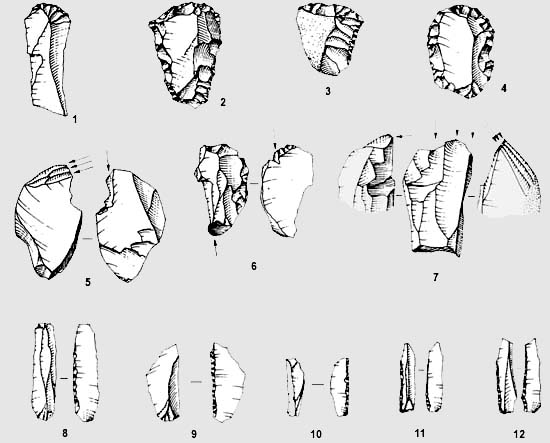

Riparo

Mochi (strato G). 1-4: grattatoi, 5-7: bulini,

8-12: lamelle Dufour (da

Broglio-Kozlowski 1986, p. 264) |

Gravettiano E'

conosciuto solamente in una fase evoluta e finale. Gravettiano

evoluto Gravettiano

a punte a dorso o indifferenziato. Industrie caratterizzate da

punte a dorso con frequenza di micogravettes e prive di

elementi specializzati; i bulini e i grattatoi sono piuttosto

scarsi. E' noto in Liguria al Riparo Mochi (strato D inferiore);

in Campania alla Grotta della Cala (strati Beta I-II) e alla

Grotta della Calanca (strato B inferiore); in Puglia alla Grotta

Paglicci (strato 22). Dal Gravettiano a punte a dorso si

differenziano dei gruppi caratterizzati dalla comparsa di tipi

speciali o dallo sviluppo di alcuni gruppi tipologici. -

Gravettiano a bulini di Noailles: noto soprattutto in

Liguria (Riparo Mochi, strato D medio e superiore), Toscana (Laterina)

e in Campania (Grotta della Cala, strato Q - Grotta della

Calanca, strato B superiore). E' caratterizzato dalla prevalenza

dei bulini (17,8-46,3%) sui grattatoi (20-21%); maggiormente

rappresentati sono i bulini su ritocco e i grattatoi frontali

lunghi. Il bulino di Noailles è frequente soltanto in Liguria e

in Toscana; in Campania è presente un tipo di bulino privo di

tacca d'arresto (para-noailles). Tra gli strumenti a

dorso prevalgono le microgravettes mentre il substrato

(in particolare, lame ritoccate) è presente in modo più

significativo soltanto in un momento finale. Le industrie del

Riparo Mochi e di Laterina presentano delle forti affinità con

la facies classica dell'Europa occidentale; è ipotizzabile

pertanto una provenienza dalla Francia del Gravettiano a bulini

di Noailles.

|

|

|

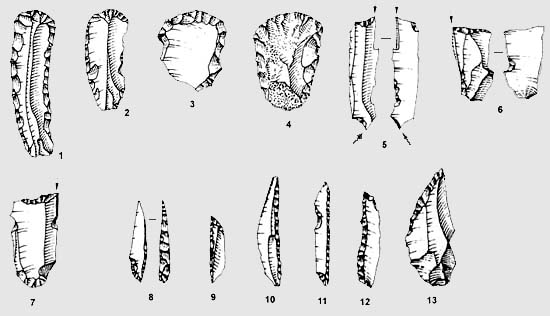

Gravettiano a bulini di

Noailles, Riparo Mochi. 1-4: grattatoi, 5-7: bulini di

Noailles, 8-10: gravette,

microgravette, 11-12: lamelle, 13: e

coltello a dorso (da

Broglio-Kozlowski 1986, p. 300) |

-

Gravettiano a rare punte di La Font Robert: documentato

nello strato 21 della Grotta Paglicci. L'industria presenta

delle analogie con le quelle dello strato sottostante ma dal

quale si differenzia per la presenza dei bulini su ritocco e per

la punta di La Font Robert. -

Gravettiano a dorsi troncati: documentato in Puglia negli

strati 20-19b della Grotta Paglicci e nello strato B della

Grotta delle Veneri (Parabita). L'industria è caratterizzata

dalla predominanza dei grattatoi sui bulini, da un progressivo

aumento dei dorsi troncati, da microgravettes e punte di

La Gravette. Gravettiano

finale -

Gravettiano finale a rari bulini di Noailles: caratterizzato

da un forte sviluppo dei bulini e dei grattatoi, scarsa presenza

di strumenti a dorso, substrato abbondante (in particolare, lame

ritoccate) e presenza di qualche punta a faccia piana di tipo

solutreano e bulini di Noailles (di dimensioni maggiori rispetto

ai tipi del Gravettiano evoluto). E' attestato in Liguria

(Grotta dei Fanciulli a Grimaldi, strato G) e in Toscana (Monte

Longo, Arezzo). -

Gravettiano finale a punte a dorso angolare: l'industria è

caratterizzata da dimensioni più ridotte rispetto a quelle del

Gravettiano evoluto, scarsa incidenza di bulini e grattatoi,

abbondante presenza di strumenti a dorso (soprattutto

microlitici) e rari pezzi foliati; particolari risultano essere

le punte a dorso angolare o ricurvo. Conosciuto nell'Italia

sud-orientale e in particolare negli strati 19a e 18b della

Grotta Paglicci sembra derivare dal Gravettiano evoluto a dorsi

troncati. Le datazioni di questa facies oscillano tra 20730 ±

290 e 20160 ± 160 anni dal presente. Epigravettiano A

differenza di ciò che accade nell'Europa occidentale i

complessi del Solutreano e del Maddaleniano non si sviluppano in

Italia. Con il termine Epigravettiano italico, pertanto, vengono

definite tutte le industrie postgravettiane originatesi dal

Gravettiano evoluto-finale sino alla fine del Tardiglaciale.

Laplace (G. Laplace, Les subdivisions du Leptolithique

italien (Etude de typologie analytique), B.P.I. 73, pp.

25-63, 1964) ha proposto una suddivisione dell'Epigravettiano in

tre fasi. Epigravettiano

antico Epigravettiano

antico a strumenti

foliati -

Epigravettiano antico iniziale:

è attestato in Puglia (Grotta Paglicci, strato 18a), in Liguria

(Riparo Mochi, strato C) e in Toscana (Aia del Colle e Gavorrano).

L'industria di questa fase presenta delle affinità con quelle

del Gravettiano finale: abbondante presenza di bulini, dei

grattatoi e del substrato, presenza di foliati (in particolare,

punte a faccia piana); le punte e le lame a dorso sono

debolmente rappresentate. Le differenze con il Gravettiano

finale consistono nella scomparsa dei bulini di Noailles e in

una maggiore incidenza dei foliati. Questa fase iniziale è

collocabile in Puglia alla fine dell'Interstadio di Laugerie. -

Epigravettiano antico a foliati: rispetto alla fase precedente i

foliati presentano una maggiore varietà tipologica. Oltre alle

punte a faccia piana le industrie sono caratterizzate da

troncature, raschiatoi foliati, grattatoi ogivali e punte a cran

a ritocco erto. E' rappresentato in Puglia (Grotta Paglicci,

strato 17 e Grotta delle Veneri), in Liguria (Caverna delle

Arene Candide, focolari 6-4), in Campania (Grotta della Cala

delle Ossa) e probabilmente nel Lazio (Cavernette Falische,

Riparo di Biedano). La struttura delle industrie varia comunque

nelle diverse aree: la percentuale dei foliati ad esempio è

più alta in Puglia rispetto al versante tirrenico. Questa fase

si sviluppa tra gli Interstadi di Laugerie e Lascaux. Epigravettiano

antico a pezzi

a cran Fase

caratterizzata dallo sviluppo degli elementi a cran e dalla

rarefazione o scomparsa dei foliati. E' attestato in Puglia

(Grotta Paglicci strati 16-10, Taurisano strati 23-6, Grotta

delle Mura), in Abruzzo (Riparo Maurizio strati 14-12, Grotta

Clemente Tronci strati H-C), nella Marche (Ponte in Pietra), in

Veneto (Grotta di Paina), in Liguria (Arene Candide focolari

3-1, Grotta dei Fanciulli focolare F), in Toscana (Poggio alla

Malva), nel Lazio (Corchiano), in Calabria (Grotta del Romito

livello 34) e in Sicilia (Canicattini Bagni, Grotta Niscemi). La

serie stratigrafica più completa è quella degli strati 16-10

della Grotta Paglicci in cui sono stati distinti tre orizzonti:

uno inferiore (strati 16-15) con forte incidenza dei crans e dei

dorsi, i bulini predominano sui grattatoi; uno medio (strati

14-12) con rarefazione dei crans, i grattatoi predominano sui

bulini, diminuzione dei dorsi; uno finale (strati 11-10) con

debole presenza dei crans, i bulini predominano sui grattatoi,

rari dorsi, sviluppo del substrato. Le principali datazioni

dell'Epigravettiano antico a pezzi a crans sono: strato 10 della

Grotta Paglicci: 15320 ± 250 anni dal presente, Taurisano tra

16050 ± 160 e 15600 ± 120 anni dal presente.

|

|

|

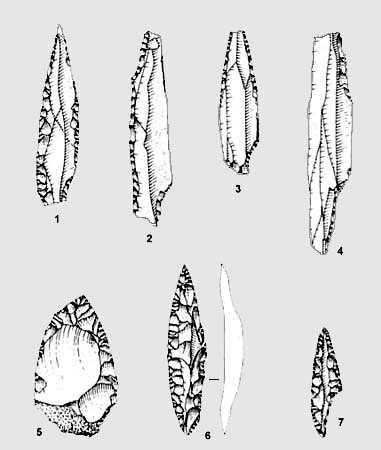

Epigravettiano

antico a pezzi a cran. Grotta di Paina, 1-4:

punte a cran. Grotta Paglicci, 5-6: punte a

faccia piana, 7: punta a cran (da

Broglio-Kozlowski 1986, p. 304) |

Epigravettiano

evoluto Non

presenta dei caratteri specifici tanto che nei momenti iniziali

è ancora simile all'Epigravettiano antico mentre in una fase

più avanzata sembra anticipare l'Epigravettiano finale. Laplace

lo ha suddiviso in due parti, una caratterizzata dal predominio

dei bulini sui grattatoi e la seconda dall'inversione del

rapporto. Successivamente è stata distinta un'ulteriore

sottofase iniziale caratterizzata da una particolare abbondanza

dei bulini. Le industrie di questa fase sono di dimensioni più

ridotte rispetto all'Epigravettiano antico e talvolta di fattura

più scadente. All'inizio persistono ancora i crans, i bulini

sono numerosi (in particolare, i tipi semplici e su frattura) e

tra i grattatoi sono prevalenti i frontali lunghi. Alla fine la

quantità dei grattatoi (in particolare, frontali corti) è

maggiore rispetto a quella dei bulini, aumentano i dorsi e, in

alcune aree, sono documentati i geometrici (in particolare,

triangoli). L' Epigravettiano evoluto è attestato in Puglia

(Grotta Paglicci strati 9-8, Riparo C delle Cipolliane strato

3), in Abruzzo (Grotta di Ciccio Felice, Riparo Maurizio), in

Liguria (Grotta dei Fanciulli focolari E-C3), in Campania

(Grotta della Cala a Marina di Camerota), nel Lazio (Palidoro

strato B, Cenciano Diruto strati II-I, Riparo di Biedano strati

IV-III) e in Sicilia (San Corrado). Epigravettiano

finale In

questa fase si sviluppano dei complessi a diffusione regionale

che si differenziano notevolmente fra loro. I caratteri comuni

sono: aumento dei grattatoi (in particolare, frontali corti,

unguiformi, circolari e semicircolari), regresso qualitativo e

quantitativo dei bulini, frequenza delle punte a dorso ricurve,

diminuzione di gravettes e microgravettes,

sviluppo dei dorsi troncati e talvolta dei geometrici (in

particolare, segmenti, triangoli e trapezi), diffusione del

microbulino e del microlitismo, minore indice di laminarità.

Sono state individuate cinque principali aree: medio a altro

Adriatico (Riparo Tagliente-Verona, Piancavallo-Pordenone,

Viotte e Andalo-Trento, Grotta della Ferrovia e Grotta del

Prete-Ancona), versante sud-orientale (Puglia: Riparo Paglicci

strati 7-1, Grotta delle Mura, Grotta di Santa Croce, Riparo C

delle Cipolliane, Taurisano, Bocca Cesira, Ponte Zecca, Grotta

Romanelli), versante alto-tirrenico (Liguria: Grotta dei

Fanciulli focolari D-C, Riparo Mochi strato A, Arene Candide

strati C III-I, Arma dello Stefanin, Arma di Nasino. Toscana:

Grotta delle Campane, Isola Santa strato 5), versante medio e

basso tirrenico (Campania: Grotta della Cala strati L-F, Grotta

Erica, Grotta La Porta, Grotta del Mezzogiorno. Lazio: Grotta

Polesini strati 12-1, Riparo Biedano strato I, Riparo Salvini,

Grotta Jolanda, Peschio Ranaro. Sicilia: Grotta dell'Acqua

Fitusa, Grotta di San Teodoro, Grotta di Levanzo). Negli

strati E-A della Grotta Romanelli è stata riconosciuta una

facies denominata "Romanelliano". E' distinta in due

fasi: una con maggiore quantità di dorsi troncati e

dall'abbondanza di punte, l'altra caratterizzata da un notevole

sviluppo dei grattatoi, in particolare dei tipi circolari. Le

datazioni assolute oscillano fra 10640 ± 100 e 9880 ± 100 anni

dal presente. Una fase terminale del Romanelliano di età

olocenica, denominata "Epiromanelliano", è stata

individuata nella Grotta del Cavallo, nello strato 1 del Riparo

C della Cipolliane, nella Grotta di Uluzzo, nello strato C della

Grotta delle Prazziche e nello strato A della Grotta-Riparo C.

Cosma. Questa fase è caratterizzata da frammenti semilunari di

conchiglie di Pectunculus.

Fonte:

Broglio

A. - Kozlowski J., Il Paleolitico – Uomo, ambiente e

culture, Jaca Book, Milano 1986

, pp. 268, 298-305

Cocchi

Genik D., Manuale di Preistoria, Paleolitico e

Mesolitico, volume I, Octavo, Firenze 1994

, pp. 191-215

|

|

| Cronologia-Sommario |

Sommario |

|